لم تكن عبير تعرف، وهي تغلق حقيبتها للمرة الأخيرة في بيتها القديم، أن الإبرة الصغيرة التي وضعتها بين دفاترها ستصبح لاحقًا جسرها إلى الناس، واللغة، والانتماء.

كانت تعلم فقط أنها ذاهبة إلى ألمانيا، إلى بلد جديد، بسماء رمادية أطول قليلًا، وشوارع نظيفة أكثر مما اعتادت، وأصوات لغة لا تشبه ما في أذنها من طفولة.

في الأشهر الأولى، كانت الغربة صامتة.

صامتة بشكل مربك.

الوقت طويل، والأيام متشابهة، والناس مهذبون لكن بعيدون. كانت تبتسم في المتاجر، تقول بضع كلمات ألمانية حفظتها، ثم تعود إلى شقتها الصغيرة حيث الصمت أوضح من أي ضجيج.

في إحدى الأمسيات، أخرجت عبير طوق التطريز.

لم تكن تبحث عن شيء كبير. فقط أرادت أن تشغل يديها… وأن تهدأ.

غرزة ضد الوحدة

كانت قد تعلّمت التطريز منذ سنوات، كهواية جانبية، شيء تلجأ إليه حين تحتاج إلى الهدوء.

لكن في ألمانيا، أصبح التطريز أكثر من هواية.

أصبح رفيقًا.

غرزة بعد غرزة، كانت تشعر أن الوقت يستعيد شكله الطبيعي.

أن الأفكار تتباطأ.

أن القلب يهدأ.

كانت تطرّز الزهور كثيرًا.

قالت مرة لنفسها ربما لأن الزهور لا تحتاج لغة .

من الطاولة إلى النافذة

مع الوقت، بدأت تنشر صور أعمالها على وسائل التواصل الاجتماعي.

لم تكن تبحث عن شهرة، فقط كانت تشارك يومياتها الجديدة

شاي ساخن، نافذة تطل على شارع هادئ، وطوق تطريز مليء بالألوان.

تفاجأت بالتعليقات.

نساء من مدن ألمانية مختلفة.

مهاجرات.

ألمانيات يحببن الحرف اليدوية.

سؤال بسيط تكرر كثيرًا هل تطرّزين وحدك دائمًا؟

في ذلك اليوم، ولدت الفكرة.

أول لقاء… بلا لغة مشتركة

نشرت عبير إعلانًا صغيرًا لقاء تطريز مفتوح – كل المستويات مرحب بها.

اختارت مقهى محليًا صغيرًا.

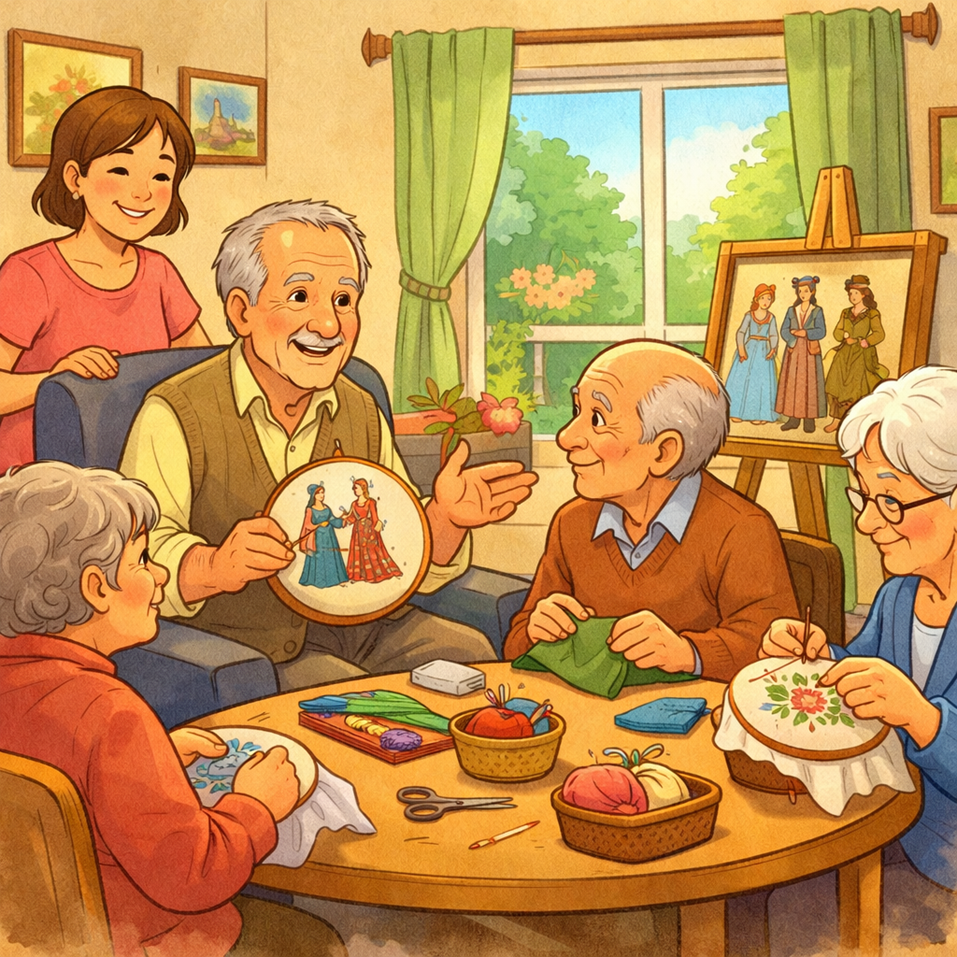

جاءت خمس نساء فقط.

جلسن حول طاولة واحدة.

تبادلن الابتسامات أكثر من الكلمات.

كانت الإبرة هي اللغة المشتركة.

ضحكن حين تشابكت الخيوط.

تبادلن الأدوات.

أشارت واحدة إلى غرزة، وأومأت الأخرى بفهم.

في نهاية اللقاء، قالت إحداهن بالألمانية هذا أجمل مساء منذ فترة طويلة.

عادت عبير إلى بيتها وهي تشعر بشيء جديد…

لم تعد الغربة صامتة.

من لقاء إلى مجتمع

تحوّل اللقاء الشهري إلى أسبوعي.

ثم أصبح له اسم.

ثم صفحة.

ثم مجموعة ثابتة.

صرن يطرّزن في الحدائق صيفًا.

وفي المراكز المجتمعية شتاءً.

كانت عبير تقول دائمًا:

لسنا نادي تطريز… نحن مساحة آمنة بالخيوط .

انضم رجال كبار في السن.

نساء شابات.

أمهات.

طالبات.

كل واحدة جاءت بحكايتها، ووجدت مكانها بين الغرز.

المعارض والأسواق الأسبوعية

اقترحت إحدى المشاركات لماذا لا نعرض أعمالنا؟

بدأ الأمر بمعرض صغير في مركز الحي.

لوحات على الجدران.

قصص مكتوبة بجانب كل قطعة.

ثم جاءت الأسواق الأسبوعية.

طاولة خشبية.

أعمال تطريز.

سيدات يشرحن للزوار معنى كل غرزة.

لم يكن البيع هو الهدف.

لكن البيع حدث.

والأهم: حدثت الحكايات.

قالت عبير وهي تراقب مجموعتها من بعيد كل قطعة هنا هي شخص وجد صوته بطريقة مختلفة.

عبير اليوم

اليوم، لا تزال عبير تطرّز.

لا تزال تحب المشاريع الصغيرة.

لا تزال تترك مشروعًا لتعود إليه لاحقًا دون شعور بالذنب.

لكنها الآن، حين تمسك الإبرة، لا تطرّز وحدها.

تطرّز مجتمعًا.

تطرّز صداقات.

تطرّز مكانًا تقول فيه الغربة أنا لست وحدي.

وفي طوقها، لا توجد فقط خيوط… بل وجوه، وضحكات، ولهجات مختلفة، اجتمعت كلها حول شيء بسيط غرزة… جعلت العالم أدفأ قليلًا.